下颈椎全椎板切除后:稳定性的有限元模型构建与临床解读

下颈椎全椎板切除后侧块螺钉内固定系统稳定性研究新进展

研究背景与目标

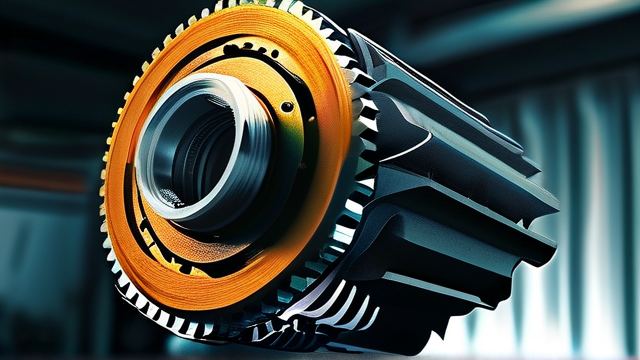

对于下颈椎(C3~C7)全椎板切除手术,重建稳定性的关键在于侧块螺钉内固定系统的选择与应用。这类手术常用于治疗严重的颈椎管狭窄、多节段颈椎病或椎管内肿瘤等复杂病症,但术后容易出现椎体失稳和后凸畸形,因此植入内固定系统是常见的补救措施。临床上侧块螺钉内固定系统存在断钉风险,如何优化其设计、降低断钉概率成为脊柱外科研究的重要课题。

2025年,针对这一问题,南方医科大学珠江医院骨科中心与汕头大学人民医院骨科团队联合开展研究,建立并验证一套下颈椎全椎板切除后侧块螺钉内固定系统的有限元模型。模型的核心目标是模拟手术后的力学环境,明确内固定系统应力集中区域及断钉风险点,为临床技术改进提供实验依据。

数据采集与建模流程

1. 数据准备

研究采用2025年最新公布的男性健康志愿者CT数据,重点针对下颈椎(C3~C7)进行扫描与分析。扫描参数为120 kV、125 mA,层厚0.625 mm,范围覆盖C3至C7节段,所有数据以标准DICOM格式保存。

2. 模型构建

Mimics 10.01等软件初步分割CT图像,将骨组织与软组织分离。随后利用Geomagic Studio 10.0和HyperMesh 10.0对模型进行进一步处理,完成关键结构(椎体、椎间盘、韧带、小关节等)的三维造型与网格划分,最终在Abaqus 6.9.1中设置材料属性并进行有限元分析。

3. 模型验证

在验证阶段,研究对模型施加75 N的预载荷和1.0 Nm的运动附加力,模拟颈椎的前屈、后伸、侧屈和旋转运动。测算模型在不同状态下的节间运动范围,将其与2025年最新实验测量结果进行对比,确认模型的准确性。相比之下,早期研究成果(如Moroney和Panjabi的研究)对节间的运动角度误差较大,而模型在这一方面更接近临床实际。

有限元模型分析结果

1. 应力分布特征

2025年的模型分析结果显示,在全椎板切除后,侧块螺钉内固定系统存在明显的应力集中。钛棒与螺钉连接处成为高应力区域。在屈曲工况下,Von Mises应力峰值达到49 MPa,而后伸工况下则高达150 MPa。左右旋转工况中,应力峰值分别为176 MPa和116 MPa,而左右侧屈工况下的峰值为137 MPa和122 MPa。

2. 临床适用性验证

研究对比颈椎内固定系统的应力变化与2025年临床断钉数据发现,模型中的应力峰值均低于钛合金螺钉的屈服强度(894~1034 MPa)。这表明,基于有限元模型的分析结果能够直观预测临床断钉风险,且与实际手术效果一致。

临床意义与研究价值

1. 明确断钉风险点

2025年的实验数据表明,全椎板切除后侧块螺钉内固定系统的主要问题集中在钛棒与螺钉连接部位。这一发现为临床手术提供了优化方向,例如改进螺钉设计、调整钛棒长度或优化手术操作,以分散应力并提高固定系统的稳定性。

2. 为内固定研发提供工具

有限元模型不仅是理论研究的工具,更能指导实际手术技术的改进。2025年的模拟分析,我们系统地评估不同载荷条件下的应力分布,为材料选择和结构优化提供科学依据。这一方法显著提高了手术的预测性和精准度,有助于减少术后并发症的发生率。

3. 开拓临床研究新路径

传统研究方法主要依赖尸体实验或临床观察,但受限于样本获取和实验条件,难以全面分析内部组织的力学响应。而2025年的有限元模型构建技术数字化手段,实现了对复杂手术场景的精确模拟,解决了传统方法的局限性。此方法更接近实际手术环境,且能够重复使用,为未来的脊柱外科研究提供了新的方向。

研究局限与未来展望

尽管2025年的模型在生物力学研究中取得了重要进展,但仍存在一些不足。模型主要基于单个志愿者的CT数据,尚未完全涵盖不同年龄、性别和病史人群的数据差异。部分手术力学参数(如内固定系统的疲劳极限)仍需进一步实验验证。

针对这些问题,2025年下一步研究将尝试扩大样本数量,构建涵盖更多人群的有限元模型。结合现代AI技术,进一步优化模型加载策略,提高模拟精度。最终,希望该模型能成为脊柱外科领域的重要工具,为精准医疗和手术技术改进提供长期支持。

结语

2025年的研究不仅揭示了下颈椎全椎板切除后侧块螺钉内固定系统的应力分布规律,更为临床优化提供了科学依据。未来,模型技术的不断完善,它将在脊柱外科领域扮演越来越重要的角色,帮助医生降低手术风险、提高治疗效果,为患者带来更好的康复体验。