abaqus查看位移云图

软件: abaqus

Abaqus查看位移云图的步骤

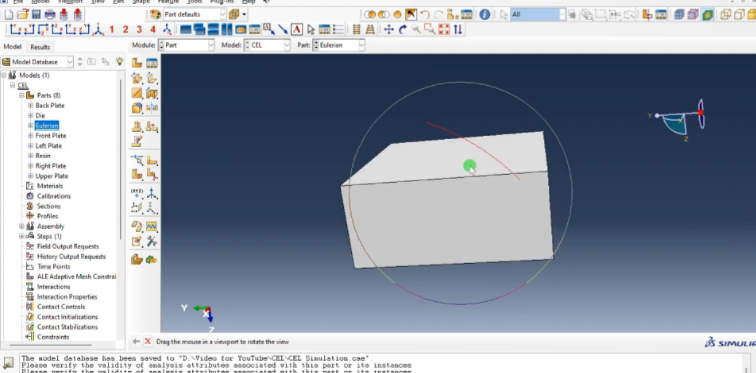

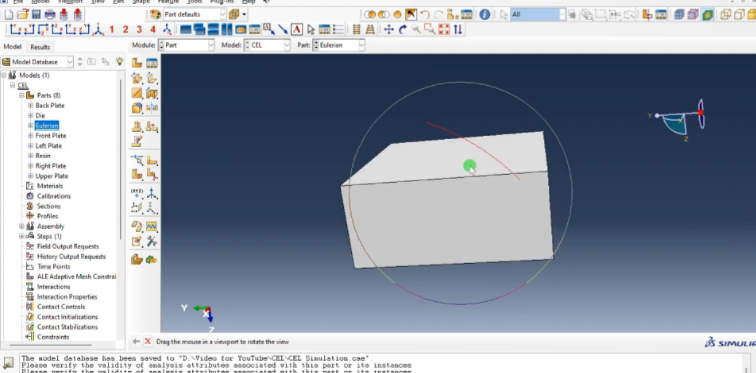

1. 打开分析结果文件(.odb)

完成仿真分析并提交作业后,进入Abaqus的Visualization(可视化)模块。通过菜单栏文件→打开,选择对应的.odb结果文件(该文件由分析作业生成,包含位移、应力等结果数据)。

2. 进入可视化模块并设置工作目录

若未自动进入可视化模块,需手动确认:

点击菜单栏文件→设置工作目录,选择结果文件所在的路径(避免因路径错误导致无法加载结果)。

3. 显示位移云图的基础操作

在可视化模块中,通过工具栏或菜单栏快速调用位移云图功能:

工具栏方式:点击左侧工具栏中的自动在变形图上绘制云图图标(通常为云朵形状),然后从下拉菜单中选择位移分量(如主→U→U1表示X方向位移、U2表示Y方向位移、U3表示Z方向位移)。

菜单栏方式:点击顶部菜单栏结果→场输出,在弹出的场输出对话框中,选择变量→位移→U(总位移)或其分量(如U1),然后点击绘制即可显示对应方向的位移云图。

4. 调整位移云图显示设置

为清晰查看位移分布,可通过以下操作优化显示效果:

调整颜色映射:点击工具栏中的颜色标尺图标,选择合适的颜色方案(如蓝→红渐变,蓝色表示小位移、红色表示大位移),或修改等值线间距(双击颜色标尺,在等值线编辑器中调整间隔)。

设置变形比例:若模型变形过大或过小,可调整变形比例(点击工具栏中的变形比例图标),输入数值(如1.0表示实际变形大小,0.1表示缩小10倍显示),使云图更直观。

显示变形形状:勾选工具栏中的显示变形图图标(通常为网格形状),可叠加实际变形形状与云图,更清晰地观察结构变形趋势。

5. 高级操作(可选):通过Python脚本提取/绘制位移云图

若需要批量处理或自定义云图(如导出数据至Origin、绘制3D云图),可使用Abaqus的Python API:

基础脚本示例:打开ODB文件,提取位移数据并绘制云图(需根据实际模型修改部件名称、步骤名等参数)。

from abaqus import *

from abaqusConstants import *

import visualization

打开ODB文件

odb = visualization.openOdb(path='Job-1.odb')

获取最后一帧结果(假设为静态分析)

step = odb.steps['Step-1']

frame = step.frames[-1]

提取总位移(U)的节点数据

displacement = frame.fieldOutputs['U']

node_displacement = displacement.getSubset(region=odb.rootAssembly.instances['Part-1-1'].nodes)

设置视口并显示位移云图

vp = session.viewports['Viewport: 1']

vp.makeCurrent()

odbDisplay = vp.odbDisplay

odbDisplay.setPrimaryVariable(variableLabel='U', outputPosition=NODAL)

odbDisplay.display.setValues(plotState=(CONTOURS_ON_DEF,))

3D箭头图示例:绘制节点位移的3D箭头图(适用于矢量位移分析)。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

提取节点坐标与位移数据

x = [value.nodeLabel for value in node_displacement.values]

u = [value.data[0] for value in node_displacement.values] U1(X方向)

v = [value.data[1] for value in node_displacement.values] U2(Y方向)

w = [value.data[2] for value in node_displacement.values] U3(Z方向)

绘制3D箭头图

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.quiver(x, y, z, u, v, w, length=0.1, normalize=True)

ax.set_xlabel('X')

ax.set_ylabel('Y')

ax.set_zlabel('Z')

plt.show()

通过上面步骤,可快速查看并调整Abaqus中的位移云图,满足不同分析需求。操作中需注意确认模型已成功求解,且结果文件未被损坏。

1. 打开分析结果文件(.odb)

完成仿真分析并提交作业后,进入Abaqus的Visualization(可视化)模块。通过菜单栏文件→打开,选择对应的.odb结果文件(该文件由分析作业生成,包含位移、应力等结果数据)。

2. 进入可视化模块并设置工作目录

若未自动进入可视化模块,需手动确认:

点击菜单栏文件→设置工作目录,选择结果文件所在的路径(避免因路径错误导致无法加载结果)。

3. 显示位移云图的基础操作

在可视化模块中,通过工具栏或菜单栏快速调用位移云图功能:

工具栏方式:点击左侧工具栏中的自动在变形图上绘制云图图标(通常为云朵形状),然后从下拉菜单中选择位移分量(如主→U→U1表示X方向位移、U2表示Y方向位移、U3表示Z方向位移)。

菜单栏方式:点击顶部菜单栏结果→场输出,在弹出的场输出对话框中,选择变量→位移→U(总位移)或其分量(如U1),然后点击绘制即可显示对应方向的位移云图。

4. 调整位移云图显示设置

为清晰查看位移分布,可通过以下操作优化显示效果:

调整颜色映射:点击工具栏中的颜色标尺图标,选择合适的颜色方案(如蓝→红渐变,蓝色表示小位移、红色表示大位移),或修改等值线间距(双击颜色标尺,在等值线编辑器中调整间隔)。

设置变形比例:若模型变形过大或过小,可调整变形比例(点击工具栏中的变形比例图标),输入数值(如1.0表示实际变形大小,0.1表示缩小10倍显示),使云图更直观。

显示变形形状:勾选工具栏中的显示变形图图标(通常为网格形状),可叠加实际变形形状与云图,更清晰地观察结构变形趋势。

5. 高级操作(可选):通过Python脚本提取/绘制位移云图

若需要批量处理或自定义云图(如导出数据至Origin、绘制3D云图),可使用Abaqus的Python API:

基础脚本示例:打开ODB文件,提取位移数据并绘制云图(需根据实际模型修改部件名称、步骤名等参数)。

from abaqus import *

from abaqusConstants import *

import visualization

打开ODB文件

odb = visualization.openOdb(path='Job-1.odb')

获取最后一帧结果(假设为静态分析)

step = odb.steps['Step-1']

frame = step.frames[-1]

提取总位移(U)的节点数据

displacement = frame.fieldOutputs['U']

node_displacement = displacement.getSubset(region=odb.rootAssembly.instances['Part-1-1'].nodes)

设置视口并显示位移云图

vp = session.viewports['Viewport: 1']

vp.makeCurrent()

odbDisplay = vp.odbDisplay

odbDisplay.setPrimaryVariable(variableLabel='U', outputPosition=NODAL)

odbDisplay.display.setValues(plotState=(CONTOURS_ON_DEF,))

3D箭头图示例:绘制节点位移的3D箭头图(适用于矢量位移分析)。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

提取节点坐标与位移数据

x = [value.nodeLabel for value in node_displacement.values]

u = [value.data[0] for value in node_displacement.values] U1(X方向)

v = [value.data[1] for value in node_displacement.values] U2(Y方向)

w = [value.data[2] for value in node_displacement.values] U3(Z方向)

绘制3D箭头图

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.quiver(x, y, z, u, v, w, length=0.1, normalize=True)

ax.set_xlabel('X')

ax.set_ylabel('Y')

ax.set_zlabel('Z')

plt.show()

通过上面步骤,可快速查看并调整Abaqus中的位移云图,满足不同分析需求。操作中需注意确认模型已成功求解,且结果文件未被损坏。